Joanna

Linda

Séverine

Dalila

Adrien

Source image : Freepik

Introduction

« Il y a quelques instants, l’armée américaine a mené des frappes chirurgicales massives contre les trois principales installations nucléaires du régime iranien ». Sa communication fut immédiate. Et relayée, en direct, par de nombreux médias américains et internationaux. En cette nuit du 21 au 22 juin 2025, le président des Etats-Unis Donald Trump vient de frapper les trois coups d’un nouveau spectacle médiatique ayant pour scène le Moyen-Orient. Editions spéciales, live, hashtags spécifiques : l’information s’est propagée instantanément.

Les Etats-Unis étaient d’ailleurs déjà impliqués, en 1990, dans la naissance de la couverture « en direct » d’un conflit à la télévision, avec notamment la couverture de la guerre du Golfe par les caméras de CNN. Depuis lors, les canaux de diffusion informationnelle se sont multipliés. Véhiculant proportionnellement autant de messages supplémentaires. Cette surinformation s’est accompagnée d’une amplification de la désinformation. Au point de s’interroger : dans quelles mesures est-il possible de disposer d’une information fiable en temps de guerre ?

La popularisation des réseaux sociaux numériques offre en effet une tribune ouverte aux stratégies d’information, directement en contact avec un public de plus en plus nombreux. D’abord méfiants à l’égard de cette concurrence, les médias dits traditionnels se sont emparés de cet espace. Adoptant de nouveaux codes spécifiques, quitte à se démarquer parfois de l’historique déontologie professionnelle.

Dans une guerre où il faut toujours avoir un coup d’avance sur l’adversaire, voyons comment la technologie de la communication a fait évolué l’information :

Frise présentant la chronologie de l’évolution de l’information en temps de guerre

Techniques de manipulation et outils informationnels

La diffusion de l’information est en lien direct avec les innovations technologiques et les nouveaux outils favorisent et accélèrent le partage des informations. Ces derniers sont développés pour pouvoir contrôler son espace informationnel personnel et protéger l’accès à ses informations. Mais, ils permettent également de chercher à obtenir et à utiliser celles de l’adversaire, à détruire ses systèmes d’information et à perturber le flux des informations.

Popularisation des réseaux sociaux

La citation

“ Un soldat avec un smartphone peut aujourd’hui rivaliser

avec un reporter sur le terrain ”

Gisela Cardoso Teixeria, 2024

A l’époque où chaque smartphone peut capter et diffuser des images instantanément, le journalisme de guerre connaît une profonde mutation. Les réseaux sociaux, la rapidité de l’information et la multiplication des sources ont bouleversé les façons dont les conflits sont couverts et rapportés.

Le rôle traditionnel du journaliste en tant que médiateur entre le front et le public est remis en question avec l’apparition de nouveaux acteurs, comme le journaliste citoyen, qui participent directement à la construction du récit de guerre.

Cette évolution s’accompagne également d’une montée de la désinformation, avec notamment l’apparition des deepfake, procédé reposant sur l’intelligence artificielle permettant de créer ou de modifier des contenus.

Aujourd’hui, le journalisme de guerre fait face à de nouveaux défis en termes de fiabilité, d’éthique et de compréhension des conflits contemporains.

Nous avons choisi d’illustrer ces enjeux à travers une story, un nouveau format narratif permettant d’illustrer de manière visuelle et brève les transformations du journalisme de guerre à l’ère du numérique.

Dans son mémoire “Fake news et conflits armés : L’évolution de la désinformation dans l’ère numérique (Le cas des guerres en Syrie et en Ukraine)”, Gisèle Cardoso Teixera, doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication, analyse les discours médiatiques et visuels autour des guerres en Syrie et en Ukraine et met en évidence le rôle de la désinformation comme arme de guerre. Elle montre comment les contenus manipulés, les rumeurs et les deepfakes deviennent des outils stratégiques utilisés pour manipuler l’opinion publique, déstabiliser l’adversaire ou justifier des actions militaires. Pour citer un exemple, elle évoque le cas d’une fausse vidéo montrant un bombardement russe qui a été diffusé sur la Toile et qui provenait en réalité d’un jeu vidéo. Ce type de contenus trompeurs a pour but de manipuler les émotions et les perceptions du conflit.

Face à une désinformation de plus en plus sophistiquée, le journalisme de guerre doit se réinventer pour préserver la vérité.

Ainsi, le recours à l’intelligence artificielle pour déceler les manipulations comme les deepfakes, ou encore à l’OSINT (Open Source Intelligence), fait partie des nouvelles méthodes journalistiques pour vérifier les sources, authentifier les images et reconstruire le récit de guerre dans un environnement informationnel instable.

Le journalisme de guerre

La citation

– « Vous avez sauvé beaucoup de vie aujourd’hui. Accepteriez-vous une interview pour donner votre version ?

– Dîtes-moi une chose. Vous pensez vraiment que vous êtes utile

– Les gens ont besoin de savoir ce qu’il se passe

– Je vais vous dire, j’en ai strictement rien à faire. »

Dans la série A Life Worth : Le prix d’une vie, diffusée pour la première fois en France en juin 2025 sur Arte, une journaliste tente d’interroger le colonel suédois en charge du commandement d’une force militaire pour le maintien de la pays pendant les guerres de Yougoslavie.

« Raconter un pays en guerre représente un défi particulier »

Le journalisme de guerre ambitionne d’informer l’opinion sur différents conflits. Documenter pour mieux comprendre la genèse, décrypter les mouvements militaires, donner la parole aux populations… Autant de missions qui nécessitent d’évoluer dans des conditions professionnelles incertaines, longtemps jugées trop périlleuses pour des reporters femmes. En témoignent leurs présences médiatiques sur le terrain à travers le monde, elles sont désormais reconnues professionnellement.

Florence Aubenas, Maryse Burgot, Anne Nivat ou encore Marine Jacquemin : nombreuses sont désormais les femmes grands reporters de guerre renommées. Devenues, malgré elles, des « héroïnes i”, les figures d’une profession à l’exercice médiatique bouleversé, d’abord par le rapport à l’image, puis par l’ère de l’information en continu et des nouvelles technologies. Et pourtant, il n’est pas si lointain le temps, où la couverture d’une guerre était inenvisageable pour elles, au risque, disait-on, de dénaturer l’information. “La femme serait trop émotive, trop inconsciente, trop délicate, trop faible physiquement pour faire face aux situations complexes et souvent dangereuses du grand reportage”, résume l’historien des médias Christian Delporte. Dans les rédactions, alors majoritairement masculines, baigne une ambiance machiste qu’il a fallu surmonter. “Depuis quand donne-t-on le titre de grand reporter à une gonzesse ? ii”, se souvient avoir entendu Anne Barrier en 2012. Même en plein cœur d’un conflit, la légitimité a pu trouver des détracteurs. “Ce n’est pas un endroit pour une femme iii”, s’est ainsi vu conseiller la journaliste italienne free-lance Francesca Borri, partie à Alep informer sur la guerre en Syrie.

(…)

i Allemonière, P., Barrier, A., Boudoul, L., Jacquemin, M., & Courday, A. (2019). Elles risquent leur vie : Cinq femmes reporters de guerre témoignent. Tallandier, p.17 ii Allemonière, P., Barrier, A., Boudoul, L., Jacquemin, M., & Courday, A. (2019). Ibid., p. 361 iii Delporte, C. (2024). Femmes reporters : L’histoire du grand reportage par les pionnières du genre. Dunod, p. 361

Bande de Gaza : exemple d’une couverture médiatique délicate

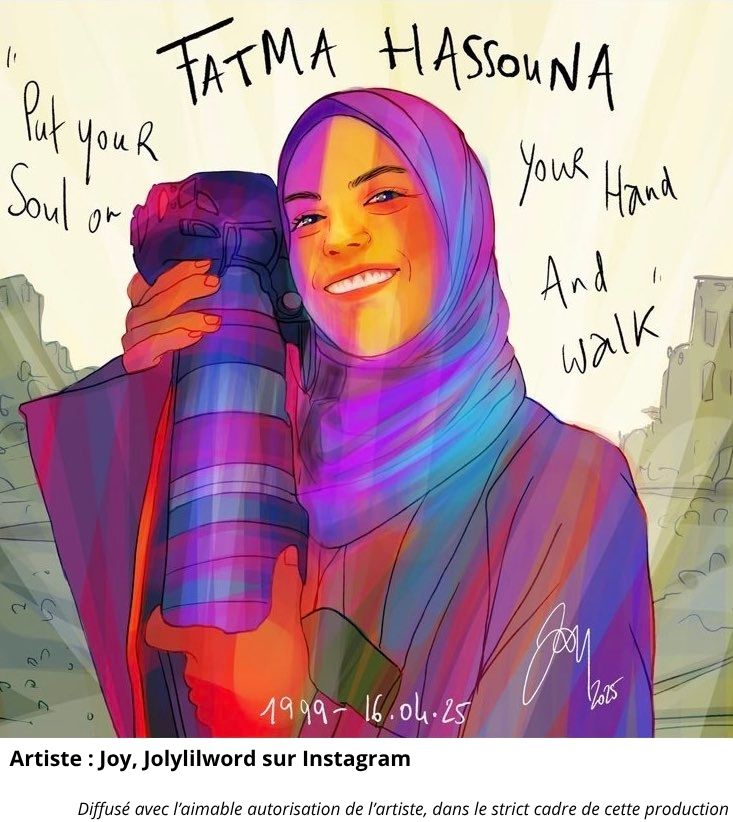

Depuis les attaques du Hamas envers Israël le 7 octobre 2023, aucun journaliste étranger ne peut entrer pour exercer sa profession, à quelques rares incursions accompagnées et très surveillées par l’armée israélienne. Les médias internationaux font donc appel à des journalistes autochtones, déjà présents dans le Territoire, pour avoir une version alternative aux communiqués officiels de la situation de ce conflit. Pour son projet documentaire, la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a suivi la même démarche, contactant la photojournaliste Fatma Hassouna pour qu’elle décrive son quotidien. Nominé au festival de Cannes 2025, Put your soul on your hand and walk a connu un écho dramatique après la mort de son héroïne, bombardée par une frappe israélienne. Revue de presse d’un véritable plaidoyer pour la liberté d’informer.

Guerre d’Algérie : du traitement médiatique aux enjeux mémoriels

Héritier des sections cinématographique et photographique de l’armée créées en 1915, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est le centre d’archives et de production audiovisuelle du ministère des Armées. Source : Ina

L’exemple du traitement médiatique de la guerre d’Algérie (1954-1962) offre un cas d’étude particulièrement éclairant sur les enjeux de l’information en temps de guerre. Dès les premières heures du conflit, la presse, la radio et, plus tard, la télévision jouent un rôle central dans la diffusion des nouvelles, mais aussi dans la construction des représentations et la manipulation des opinions publiques.

La guerre d’Algérie se distingue par une censure rigoureuse, une instrumentalisation politique des médias et la montée d’une presse engagée qui tente de contourner les interdits pour révéler la réalité du terrain. Dans ce contexte, le traitement médiatique oscille entre propagande officielle, censure et résistance journalistique et littéraire. Dans ce cadre, l’ ECPAD (Etablissement de Communication et de Production de la Défense) a joué un rôle très important dans la diffusion des images du conflit.

Cette analyse du traitement médiatique s’articule selon des périodes clés qui couvrent la période du conflit entre 1954 et 1962, puis la période après L’indépendance de l ‘Algérie en 1962 . Enfin, nous traiterons cette évolution sous l’angle des enjeux mémoriels entre les deux pays .

Frise chronologique du traitement médiatique de la Guerre d’Algérie

1954 – 1956 Minimisation du conflit algérien par la presse

Un paysage médiatique dominé par la presse et l’Etat

Dans les années 50 , la presse est le moyen d’information principal devant la radio et la télévision . Ces médias sont contrôlés par l ‘Etat.

Aux débuts du conflit , les nouvelles venant d ‘Algérie ne sont pas pertinentes pour la France métropolitaine. La grande presse continuent à relayer l ‘idée du contingent comme une armée de “Pacification” qui ne fait pas la guerre .

Dans les actualités télévisées de l ‘époque , on montre des reportages sans conflits avec un cadrage émotionnel.

A cette époque , autant pour le gouvernement que pour l ‘opinion publique , les troubles en Algérie ne sont pas faits pour durer. Cela se traduit par une faible place laissée à ces informations dans les médias. Le but étant de rassurer la population .

Les mécanismes de contrôle et de censure

En 1956, la censure est étendue à l’ensemble des moyens d’expression. Les journaux engagés, Libération, France Observateur, Le Canard enchaîné, L’Express, Témoignage chrétien, sont particulièrement visés pour leur position critique du colonialisme, de la répression et de la torture. Durant la guerre d’Algérie, L’Humanité est saisi à 27 reprises et fait l’objet de 150 poursuites dont 49 pour « provocation de militaires à la désobéissance« , 24 pour « diffamation envers l’armée« , 14 pour « atteinte à la sûreté de l’État. L’Etat met en place des mécanismes de contrôle et de censure pour filtrer les informations sensibles. Le terme de guerre ne sera pas utilisé pendant de nombreuses années . On retrouvera dans la presse et dans les actualités par les services de l ‘Armée les termes d‘”événements”, d’”Opérations de pacification ou de maintien de l’ordre”.

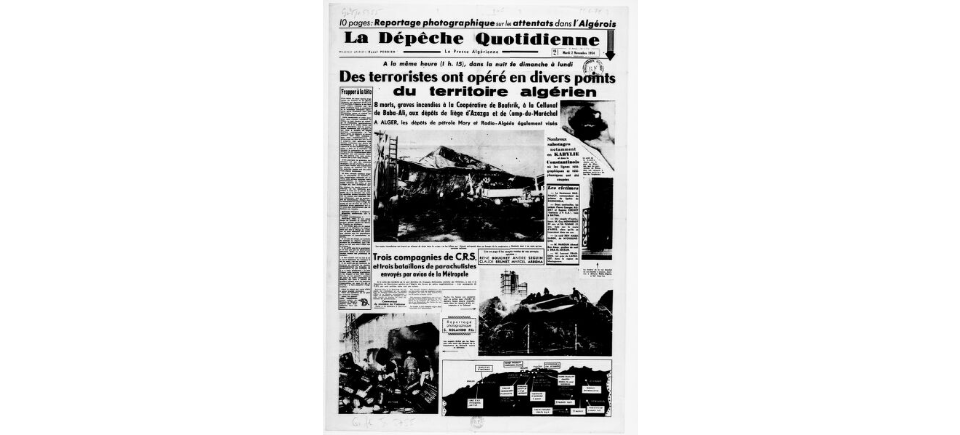

FRANCE-SOIR -Une du 1er Novembre 1954

La Dépêche Quotidienne -Une du 2

novembre 1954

LE MONDE -Une du 5 Novembre 1954

1956- 1958 L ‘Algérie au cœur du débat public

La presse , la télévision continue de relayer l ‘idée d’une armée de pacification ou de maintien de l ‘ordre. Mais l ‘opinion publique n‘est pas dupe et prend conscience de l’ampleur du conflit.

À ce moment du conflit, et malgré la propagande officielle voulue par le gouvernement à travers les médias, certaines voix commencent à s’élever pour protester.

Ces contestations passent principalement par l’écrit, dans les journaux, les revues, les livres et les tracts, la télévision et la radio étant monopoles d’État.

Des journaux comme l’Express , France Observateur, le Canard Enchainé , La Croix s’engagent dans la contestation de cette guerre aux côtés d’intellectuels tels que Albert Camus , Jean Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Les intellectuels deviennent des journalistes.

Dès 1955 , plusieurs articles( François Mauriac dans l ‘Express) et ouvrages littéraires (La question Henri ALLEG) lèvent le voile sur la question de l ‘utilisation de la torture En réponse, les journaux sont saisis, les livres sont interdits par le gouvernement.

En 1958 , le général de Gaulle revient au pouvoir, retour soutenu par la presse. L’avènement d’une nouvelle constitution favorise la refonte des médias. La propagande médiatique via les médias audiovisuels soutient sa politique d’évolution du statut de l’Algérie.

A cette même période, L’agence FRANCE PRESSE acquiert un statut particulier, cependant la liberté de la presse en ce début des années 60 reste menacée.

1958-1962 : Engagement journalistique et littéraire dans le conflit

Pendant cette période de nombreux intellectuels et journalistes s’engagent activement dans le débat public sur la guerre d’Algérie contribuant ainsi à changer la réception des informations par le grand public. On peut citer entre autres l’engagement d’Albert Camus. Le 22 janvier 1956, à l’initiative d’un groupe où se côtoient militants algériens et intellectuels français d’Algérie, Albert Camus lance à Alger un Appel pour une trêve civile en Algérie.

Après l ‘allocution télévisée où le Général évoque le ‘droit à l’autodétermination des algériens “ la presse et les intellectuels se divisent entre pro-Algérie et pro indépendance ».

Le 6 septembre 1960, plusieurs intellectuels, universitaires et artistes signent Le manifeste des 121 titré « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie » qui paraît dans le journal Vérité Liberté. Ce manifeste est un des initiatives qui a permis de mettre en lumière le drame algérien et constitue un tournant dans la perception de l ‘opinion publique de la guerre d’Algérie . L’Etat y répondra par des inculpations des saisies , des interdictions de parutions, et des sanctions disciplinaires pour une partie des fonctionnaires impliqués.

Albert Camus

Source Wikicommons

Jean Paul Sartre – 1950

Source : Wikimediacommons

François Mauriac – 1952

Source : Wikimediacommons

Simone de Beauvoir – 1955 Soource : Wikicommons

Kateb Yacine -1956

Source : Wikicommons

Gisèle Halimi-

Source : Wikicommons Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Henri Alleg-A la fête de l’Huma en 2008

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Source : Wikicommons

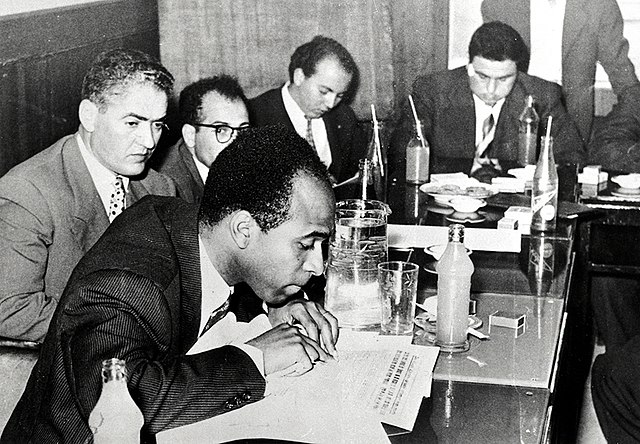

Frantz Fanon lors d’un conférence de presse du Congrès des écrivains à Tunis-1959

Source Wikicommons

Après 1962 : Silence, tabous et émergence du débat

La confrontation entre anticolonialistes et partisans de l’Algérie française se prolonge dans les représentations audiovisuelles et littéraires de la décennie qui suit le conflit, au cours de laquelle l’État français exerce régulièrement sa censure sur les témoignages évoquant les violences commises par l’armée français , tandis que la société française, préfère souvent l’oubli à l’affrontement de ce passé.

Les rares œuvres littéraires ou cinématographiques qui abordent la guerre, comme Le petit soldat de Godard ou La bataille d’Alger de Pontecorvo, sont parfois censurées ou interdites de diffusion, et la mémoire des pieds-noirs, des harkis et des Algériens reste largement absente du débat public.

(…)

Aujourd’hui : Enjeux mémoriels

A partir des années 2000 alors que l’Etat s’engage dans une politique de mémorialisation, cette remise en cause du silence et des tabous s’intensifie avec une mise en récits pluriels des descendants des différentes communautés. Les productions médiatiques traitent le conflit à l’échelle personnelle et familiale

Vie publique

Chargé en juillet 2020 par le Président de la République de « dresser un état des lieux juste et précis » sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, l’historien Benjamin Stora a remis son rapport dans lequel il formule une trentaine de préconisations. Dans son rapport, Benjamin Stora préconise un approfondissement de l’histoire franco algérienne dans les programmes scolaires.

Dans les programmes scolaires

La guerre d’Algérie a sa place dans les programmes de l’enseignement secondaire depuis 1983 et les manuels scolaires, en particulier les toutes dernières éditions, lui font une large part.

Dans l’émission radio de France Culture « La fabrique de l ‘Histoire scolaire », on montre le choix de certains enseignants d’enrichir leur cours avec des archives audio visuelles.

Le portail académie de l’académie de Toulouse propose une page « Mémoire, histoire et enseignement de la guerre d’Algérie », dans laquelle est notamment détaillée sa place dans les programmes scolaires.

En conclusion

Le traitement médiatique (presse littérature )pendant la guerre d’Algérie est très contrastée. D’un côté, la volonté de contrôle des médias par le pouvoir affaiblit la liberté de la presse. Les journaux et livres d’opposition sont saisis et censurés. La guerre d’Algérie a donc été une guerre des idées : le rôle des intellectuels / journalistes s’est dessiné dans la presse et la littérature favorisant la communication d’informations au grand public . Il convient également de s’interroger sur le rôle et la puissance des images dans ce conflit.

Dans son article « Guerre des images, guerre sans image. Pratiques et usages de la photographie pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) »paru dans Insaniyat / إنسانيات. Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, l’historienne Marie Chominot présente la photographie comme un outil central à la fois pour attester de la réalité du conflit et pour la construire ou l’occulter.

Chaque camp a développé une véritable politique des images qui a façonné les représentations collectives qui a joué un rôle fondamental dans la compréhension , la transmission et la mémoire du conflit.

Le rôle de l’image

Conclusion générale

Le sujet de la fiabilité de l‘information en temps de guerre révèle une multitude de questions sur le traitement médiatique sur les conflits contemporains et sur la réception des informations par les publics. Accès restreints aux zones de conflits, risque pour la sécurité des journalistes, multiplication des sources et pression et / ou contrôle des autorités sur les flux d’information, rendent la production, la diffusion et la réception de ces informations particulièrement difficile.

Analyser la nature et la fiabilité de l‘information en temps de guerre c’est réfléchir à la manière dont les médias sont à la fois cible et instruments dans les conflits modernes. Ces derniers jouent un rôle décisif dans la manière dont les guerres sont représentées, perçues et légitimées auprès des opinion publiques. Dans les médias en tant qu’instrument on peut s’intéresser de plus près au rôle des images.

L’image qu’elle soit photographique ou vidéo, joue un rôle ambivalent ; elle peut servir de preuve irréfutable mais aussi peut aussi être manipulée, instrumentalisée ou détournée voire censurée (Algérie, Tchétchénie…)

Aujourd’hui les nouvelles technologies, notamment sur les réseaux sociaux accélèrent la diffusion de l‘information parfois sans recul critique ; ce qui peut provoquer désinformation, mésinformation et malinformation. Par ailleurs, les systèmes d’« embedded journalism » mis en place pour couvrir les conflits (Ex : guerre d’Irak en 2003) présentent le risque de se transformer en relais involontaires de la propagande.

Face à cette guerre de l‘information, notamment dans l ‘espace numérique, le rôle des organismes de fact-checking, tels que L’AFP ou Viginum, et des médias indépendants est crucial, afin de fournir un éclairage des enjeux de l‘information de masse désormais indissociables d’une guerre mondiale de l’information.

Dans l‘émission de France Culture Quel avenir pour le fact-checking en France ? On s’interroge : Faut-il continuer à faire ce travail ? En effet « Le fact-checking s’est parfois trop présenté comme un détenteur de la vérité, une démarche qui pouvait avoir un effet contre-productif en renforçant ceux qu’il cherchait à convaincre. » nous dit l’auteur .

Ce questionnement rappelle à bien des égards le rôle significatif et la véritable ambition de l’Éducation aux Médias en développant des compétences en littératie médiatique dès l‘école.